Tagebuch

![]() 19.

06. 2001

19.

06. 2001

Wann feiert ein jüdischer Astronaut den Sabbat?

Nachama über das Moderne im Rabbinatsamt

Von Gernot Wolfram

Berlin - Nehmen wir den seltsamen Fall an, der bisher noch nicht eingetreten

ist: ein jüdischer Astronaut startet in den Weltraum, oder, prekärer

noch, zwei jüdische Astronauten aus unterschiedlichen Ländern

gehen auf Raumfahrt - welche Ortszeit ist dann die für den Sabbat

verbindliche? Die des jeweiligen Landes, aus dem die Astronauten kommen,

oder gibt die Herkunft des älteren die gültige Stunde vor?

Das sind in ihrer Kuriosität dennoch komplexe Fragen für einen

Rabbiner, zu dessen Aufgaben es gehört, "Antworten für

Probleme zu finden, ehe sie überhaupt aufkommen". So jedenfalls

definiert Andreas Nachama, selbst Rabbiner und vor kurzem noch Vorsitzender

der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, das Amt des jüdischen Gelehrten,

das bis auf die Zeit des Tempels in Jerusalem zurückgeht. Bei den

Astronauten hat man sich schließlich religiös erleichtert darauf

geeinigt, dass die Ortszeit der Station, wo die Rakete abhebt, für

den Sabbat die verbindliche Orientierung ist. Bei anderen illustren Streitfällen

brüten bis heute die jüdischen Schriftkenner über Lösungen.

Andreas Nachama, der bereits während seiner Amtszeit als Gemeindevorsitzender

den Vortrag über "Wunschvorstellungen und Realität in der

Rolle des Rabbiners" zugesagt hatte, sprach in der Katholischen Akademie

mit Kennerschaft und Enthusiasmus über die verschiedenen Möglichkeiten

eines Rabbiners, sich als Ratgeber, Lehrer, Sozialarbeiter und Seelsorger,

aber auch als politischer Aktivist am Leben seiner Gemeinde zu beteiligen.

Als Unterstrom seines Vortrags, der mit Ruhe und Sorgfalt frei vorgetragen

wurde, hörte man bei Nachama (angetan mit schwarzer Kippa und dunklem

Anzug) eine gewisse Wehmut und Enttäuschung heraus, die aus dem Wahldebakel

herzurühren scheint, in der die Wahlkampfgruppe Nachamas ("Jüdische

Einheit") zwischen die Räder von Polemik und unsachlichen Diskussionen

geriet.

Nachama, der für ein offenes Judentum steht, in dem nicht die Shoa

den Kernmoment neuer jüdischer Identität bildet, sondern das

kulturelle und religiöse Selbstbewusstsein, scheint jedenfalls erleichtert

zu sein, in Zukunft nicht mehr in marginale Diskussionen verwickelt zu

werden. "Ich bin niemand, der gerne polarisiert", sagt er. In

Anbetracht seiner profunden historischen Kenntnisse wird deutlich, dass

der Wissenschaftler und Politiker in ihm stets in einem schwierigen Spannungsverhältnis

standen. Den praktischen Ansprüchen einer der schwierigsten jüdischen

Gemeinden in Deutschland gerecht zu werden und zugleich ein visionäres

Konzept im Auge zu behalten, das nicht mehr und nicht weniger will als

eine Neubesinnung auf die Wurzeln der jüdischen Kultur, lässt

sich vielleicht erst im Nachhinein als fast unmöglicher Spagat erkennen.

Dass Nachama gerade den wissenschaftlichen, forschenden und somit politischen

Aspekt in der Rolle des Rabbiners betont, der im Unterschied zu den orthodoxen

Rabbinern, die ganz aus der Tradition schöpfen, einen modernen Gesellschaftsanspruch

enthält, ist für den christlich-jüdischen Dialog von großer

Bedeutung.

Die moralische Sonntagsrede, wie sie die Kirchen hier zu Lande praktizieren,

erreicht die Menschen kaum noch. Der religiöse Gelehrte muss immer

auch ein zweifelnder Mitdenker der Gesellschaft sein, in der er lebt.

Insofern sind das kuriose Sabbat-Mahl im Weltraum und die weniger kuriose

Frage nach einer undogmatischen religiösen Ethik in der modernen

Welt nicht nur Problemstellungen für Rabbiner, sondern für alle

diejenigen, die, wie Nachama sagt, "keine moralischen Richter, sondern

Ratgeber suchen".

|

|

| 14. Oktober 2001 Der Tagesspiegel |

Wo ist Gott?

....So ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich finden lassen,

sagt der Ewige. Was für eine Suche ist gemeint?

... mehr

|

Aus der Rede anläßlich der Enthüllung eines Bauschildes für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in Berlin: |

| 10.Oktober 2001 |

Lange Zeit in meiner Kinder- und Jugendzeit

habe ich nicht verstanden, warum dieser Mann oder jene Frau zu denen gehörte,

von denen mein Vater sagte, auch ein Auschwitz Überlebender, oder

meine Mutter, auch ein U-Boot, ein Illegaler oder eine Illegale, aber

kein Kommunist, kein Sozialdemokrat, kein Zeuge Jehova, kein Sinto oder

Roma und auch kein Jude. Was dann?

Die Juden werden meist, wohl weil sie die zahlenmäßig größte

Opfergruppe der NS-Herrschaft waren, als d i e Opfergruppe angesehen,

ja es bürgerte sich ein, nur noch von der Schoa und dem Holocaust

zu sprechen und die anderen Opfergruppen auszublenden. Damit geht man

nur den Nationalsozialisten auf den Leim, die die anderen Opfergruppen,

weil sie doch potentiell Volksgenossen hätten sein können, ausblendeten.

Das mag die anderen Opfergruppen zu Recht schmerzen, aber eine besondere

Ehre für die so freigestellten Juden ist es auch nicht, denn es vernebelt,

dass ihre Verfolgung wie die anderer Gruppen reine Willkür der Nationalsozialisten

war, die eben das Grundmotiv der französischen Revolution, das da

lautet, vor dem Gesetz sind alle gleich, vernachlässigte. Heute wissen

auch die Juden in aller Welt, sie haben in einer Gesellschaft nicht mehr

Rechte, als die jeweils schwächste Minorität. Wir freuen uns

für unsere geschundenen Schwestern und Brüder, dass unsere Gesellschaft

ihren Nachfahren gleiche Rechte einräumt, ja es ist ein gesellschaftlicher

Umbruch, dass eine Person, die sich zu ihrer Homosexualität öffentlich

bekennt, heute Regierender Bürgermeister ist. Wäre das vor sieben

Jahrzehnten möglich gewesen, bedürfte es unserer heutigen Zusammenkunft

nicht.

............mehr

| 27.November 2001 die tageszeitung |

Philipp

Gessler: Andreas Nachama? Die Macht

des Wortes

Als er noch Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde war, beklagte

Andreas Nachama gern, dass er von vielen nur noch in seiner Funktion wahrgenommen

werde: nicht mehr als der Bürger und Berliner Nachama. Nun ist Nachama,

der heute 50 Jahre alt wird, schon etwa ein halbes Jahr nicht mehr Gemeindechef.

Seit dem 1. September arbeitet er wieder als Geschäftsführer

der "Topographie des Terrors" - ein Posten, von dem er nur beurlaubt

war. In dieser neuen, alten Position ist er nicht mehr so häufig

öffentlich präsent - doch vernehmbar gleichwohl: als engagierter

Bürger, Citoyen, der seine Stimme für die Res publica erhebt.

|

|

| Die Gartenkunst 1/2003 (15. Jahrgang) |

|

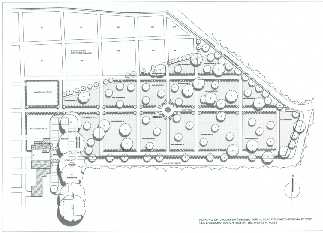

Entwurfsplan Friedhofserweiterung

2000 Planung Dr. Jacobs und Hübinger, Berlin | Büro für Gartendenkmalspflege und Landschaftsarchitektur |

Die Erweiterung des Jüdischen Friedhofs am Scholzplatz in Berlin

Joachim G. Jacobs

"[...] Trotz der Bemühungen seiner Vorgänger gelang es erst dem Gemeindevorsitzenden Rabbiner Dr. Andreas Nachama nach zähen Verhandlungen mit dem Senat von Berlin, eine weitere, 1 ha große Erweitungsfläche [vom Land Berlin] erwerben zu können. [...] Am 15. Dezember 2000 wurde die Erweiterungsfläche durch den Gemeindevorsitzenden Dr. Andreas Nachama in Anwesenheit de Gemeinderabbiner, des Senators für Stadtentwicklung, Peter Strieder und vieler Gemeindemitglieder übergeben."[...]